前回、日本のエレクトロニクス産業がなぜあんなに急速に衰退したのかを見てきました。

今回は、当時日本のエレクトロニクス企業は、 世界の特許の登録件数の70%以上も保有していたにもかかわらず、「なぜ知財による参入障壁を築けず、技術移転を阻止できなかった」 のか、知財がなぜ有効に機能しなかったのかその要因と問題点を明らかにしたいと思います。

知財はなぜ有効に機能しなかったのか

知財は、本来、これを活用し、その独占排他権により他者の参入を阻止し、競争優位を確保して、企業利益を追求するための強力な武器ですが、当時の日本のエレクトロニクス産業においては、なぜこの強力な武器が有効に効力を発揮しなかったのでしょうか。

これには、次の2つの要因が挙げられると思います。

① クロスライセンス 、国際標準化、 パテントプールの存在による知財の無力化

②特許出願の時期とその市場の立ち上がり時期とのずれ

これらの要因により、市場への参入障壁が低下し、価格競争が激化し、またその製品・商品に対する顧客ニーズの頭打ちなどにより、製品・商品がコモディティ化し、企業利益が確保できない過当競争状態が出現してしまったと考えられます。

以下、具体的に検討して行きたいと思います。

クロスライセンス 、国際標準化、 パテントプールの存在による知財の無力化

クロスライセンスとは

クロスライセンスとは特許権者同士が互いに相手に特許発明の実施権の許諾(ライセンス)をすることです。

通常、他者の特許発明を実施(製造,販売など)するには、特許権者に実施する権利を許諾してもらう(ライセンスを受ける)必要があります。この場合、実施を希望する者が特許権者に対して「実施料」を支払います。

2人以上の特許権者がおり、互いに相手の持っている特許発明を実施したい場合には、 互いに実施権の許諾をし合います。 これがクロスライセンスです。

クロスライセンス自体はお互いに他者の特許発明を実施することができ、双方にメリットがあります。双方にメリットがなければ、そもそもクロスライセンスを結ぶことはないでしょう。

したがって、クロスライセンスで知財が無効化されるはずはないものと考えられます。

しかし、多額の研究・開発費をかけてある製品・商品の基本特許を発明し、他者がその発明を基に改良を加えた改良発明(利用発明)をした場合に問題が生じることがあります。

ここで、基本特許とは先行技術では実現していない、新しいコンセプトを可能にした発明を含む特許で新製品を生み出す初期の特許をいいます。例えば、iPS細胞や青色LEDに関して初期に出された特許などが該当します。この技術をベースに、機能の追加や応用によって、多くの改良特許が生まれることになります。

改良発明(利用発明)によるクロスライセンス

まず、クロスライセンスによる知財の無効化を考える場合に、キーポイントになる改良発明(利用発明)とはどのようなものかを見て行きたいと思います。

実際の改良発明は複雑な様相を呈しますが、ここでは説明の都合上、単純化して話を進めます。

例えば、ある者甲が電話機能Aとディスプレイ機能Bを有する携帯電話の基本発明P0をし、他者乙が発明P0にカメラ機能Cを有する携帯電話の改良発明P1をした場合を想定しますと、各者の発明は次のように表すことができます。

甲の発明P0:A+B

乙の発明P1:A+B+C

発明P1はA+Bが共通しており発明P0を包含しています。このような関係にある発明P1は発明P0をそっくりそのまま利用していますので利用発明と呼ばれます。

このような利用発明P1は特許要件が満たされれば、特許権を取得できますが、この特許権P1を実施しますと、甲の発明P0を実施することになり、甲の発明P0を侵害することとなります。従って、特許権があってもこのままでは実施することはできません。同様に、甲は発明P0は実施できても乙の発明P1を実施することはできません。

ここで、登場してくるのが、クロスライセンスです。甲乙がクロスライセンスをすることで発明P1を実施することができるようになるのです。

このような改良発明は製品の進化の過程で多く生み出され、携帯電話やスマートフォンでは数万の改良発明が特許になっています。

選択発明によるクロスライセンス

利用発明に似たものに選択発明があります。

選択発明は,構成要件の中の全部又 は一部が上位概念で表現された先行発明に対し,その上位概念に包含される下位概念で表現された発明であ つて,先行発明が記載された明細書に具体的に開示されていないものを構成要件として選択した発明をい います。

例えば、甲の発明P0のディスプレイ機能Bに対して乙が新しくディスプレイの下位概念である有機ELディスプレイ機能bをもつ発明P2(A+b)をしたとしますと、他の特許要件を満足すれば適法に特許権が発生します。

選択発明については、先行発明の特許権P0の効力が及ぶ利用発明と考えるかその効力が及ばない新たな別箇の発明( いわゆる穴あき説 )と考えるかの問題があります。これは、一概に判断できなくて、侵害訴訟で先行特許と後願特許との関係により個別具体的に判断されているのが実情です。

利用発明と考える場合は、発明P2を実施するにはクロスライセンスが必要となります。

クロスライセンス制度(裁定制度)

もし甲がクロスライセンスに応じない場合はどうでしょう。乙は特許権を持つ改良発明P1または選択発明P2を永久に実施できないことになります。

このような場合、乙は特許庁長官に甲に実施許諾を求める裁定を請求することができます。この場合、甲も乙の発明P1、P2の実施許諾を求められるようにしています。

この制度は産業の発展にはなくてはならない基本的な制度ですが、多額の研究・開発を行って基本特許を持つ企業にとっては、非常に困った制度でもあります。

クロスライセンスに潜む問題点

通常、企業が多額の研究開発費を投じてでも基本特許を取得しようとするのは、その特許の独占排他権により参入障壁を築き、 その製品・商品を独占的に製造し競争優位を確保するためです。

ところが、他者にクロスライセンスを許諾するとライセンス料は入りますが、独占的に製品・商品を製造できなくなります。

これを巧みに利用して、先行企業の特許による参入障壁を低くし市場に参入しようとするのがキャッチアップ型の企業の知財戦略です。

キャッチアップ型の企業は、莫大な費用を要する基礎研究ではなく、基礎研究から生まれた基本特許に対して改良特許や製造の効率化を図るための製造特許を取得することに注力し、クロスライセンスに持ち込むことで、先行企業の知財による効力を無力化させ、市場に参入し、価格競争に持ち込んで行く戦略をとります。

これが、1980年代以前の日本の企業の姿であり、1980年代後半以降の韓国、台湾、中國などの新興企業の知財戦略でした。

小川氏は「もしクロスイセンスになるのであれば、たとえ必須特許を1件しか持たない新興国のキャッチアップ型企業であっても、先進国企業側へ支払うロイヤリティーは、工場出荷額の3%から5%に過ぎない。トータル・ビジネスコストで言えばせいぜい数%のコストアップに過ぎない。」と指摘しています。

国際標準化、 パテントプールの存在による知財の無力化

従来は製品の品質に関する規格、部品の互換性に関する規格が、国際標準の中心でしたが、1990年代から電子的な情報インフラに関する規格が、国際標準として策定されることが多くなってきました。その例としては無線LAN、デジタル放送などのネットワーク通信分野、RFID、非接触型ICカードなどのスマートメディア分野、暗号化、電子証明、個人認証などのセキュリティー分野などがあげられます。

国際標準には、 ①デジュール標準 、 ②フォーラム標準 、 ③デファクト標準 があります。

① デジュール標準は、公的標準で公的で明文化され公開され た手続きによって作成された標準で、 写真フイルム感度などがあります。 国際標準化機関としては、 国際標準化機構 (ISO)、 国際電気標準会議 (IEC)、 国際電気通信連合 電気通信標準化部門 ( ITU-T )があります。

②フォーラム標準は、 その標準化に関心のある企業等が集まってフォーラ ムを結成して作成した標準で、 DVDなどの標準化があります。

③デファクト標準 は、 事実上の標準を意味し、個別企業等の標準が、 市場の取捨選択・淘汰によって市場で 支配的となった標準で、 Windows などがあります。

国際的な技術標準に関連する知的財産権は、その活用方法が制限されることがあります。

標準化しようとする団体に加入して標準化活動を行う企業はその研究開発投資を行った成果を寄書として標準化WG等 へ提案します。通常, 企業は 提案に先立ってその関連技術を特許出願し、特許権を取得しておきます。そして、標準規格として自らの技術が採用されるよに活動します。その結果,その特許権が標準化した技術の必須特許となれば、その必須特許を他者に許諾する見返りとしてライセン ス料を徴収することができるようになります。

必須特許とは、ある技術を利用するために、もしくはある製品を生産するために必ず利用しなければにらない特許です。

必須特許は,次の3つに分類されます。

①技術的必須特許(Technically Essential Patents)

その規格を採用するためには当該特許権を侵害することが回避できない特許です。

②商業的必須特許(Commercially Essential Patents)

技術的には回避可能であってもそのための選択肢は費用・性能等の観点から実質的には選択できないことが明らかな特許です。

③選択的必須特許(Alternatively(Optionally)Essential Patents)

標準規格の中で,ある規格が複数規定されていて、それらの内から1つを選択して実施する際に,それぞれに必須な特許です。

必須特許は,標準規格に従って製造販売する際には必ず使用しなければなりませんので、ライセンシーは必須特許を使用しないことや,代替技術を使用することができません。

したがって、当事者間交渉でライセンス料を決定する場合とは異なり,①ライセンス料は低くすべきであること( Reasonable ), ②ライセンス料等の条件を全てのライセンシーで同じにする こと( Fair ),③特許権者の意思でライセンス拒絶ができないこと( Non-Discriminatory ) 等の条件を付与すべきであるとの考えが生まれました。

このような考えを明文化したのが各標準化機関が策定 している「IPRポリシー(Intellectual Property Policy)」です。

標準化機関はIPRポリシーを制定し,それに従って構成員メンバーが必須特許の取扱いに関するIPR宣言書を標準化機関に提出することとなっています。

多くの場合、ある技術が国際標準に採用されますと、特許権者は該当する特許については、 公正,合理的かつ非差別的な条件で他者の特許使用申請に応じる旨のFRAND(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)宣言を業界団体に対してさせられます。

この場合、他者からのライセンス許諾の申し出は原則として拒否することができず、他者を排除することができないとされています。また、FRAND宣言をした場合、高額なライセンス料ばかりか差別的な契約条項も禁止されるため、特許権の持つ独占的優位の効力は著しく削がれることになります。

さらにパテントプールが存在する技術分野であって、特許権の保有者が自らの特許権をパテントプールに寄託した場合は、原則として、契約条件等についてもライセンシーとの間で個別に交渉することもなく、パテントプール管理会社によって既定の契約内容で自動的にライセンスが行われることになります。

従って、国際技術標準が存在すると市場が急速に拡大し多くの利益が期待できますが、反面、保有する知的財産権により他者をコントロールし、業界のイニシアティブを取ろうと考える企業にとって、この制限は重大な足枷になることになります。

パテントプールとは、 公正取引委員会 によれば、「特許等の複数の権利者が、それぞれの所有する特許等又は特許等のライセンスをする権利を一定の企業体や組織体(その組織の形態には様々なものがあり得る。) に集中し、当該企業体や組織体を通じてパテントプールの構成員等が必要なライセンスを受けるものをいう」としてます。

特許出願の時期とその市場の立ち上がり時期とのずれ

特許権の存続期間は通常は出願日から20年です。つまり、その技術を独占排他的に使用できるのは特許出願から20年間のみで、後は、誰もが自由にその技術を使えるわけです。

この20年の期間は非常に長いと感じられると思いますが、以下のようにその期間が非常に短くなるケースが多く発生してしまうのです。

基本特許のように重要な特許は、莫大なコストをかけて研究開発が行われ、多くの場合、研究者は研究の成果を研究論文として他者に先駆けて発表する宿命を負っています。特許出願は、新規喪失の例外により1年間の猶予があるものの、通常この研究公表の前に出願する必要があります。

しかし、その研究成果の発明を製品・商品化するには、その発明が基本発明で重要なものであればあるほど、製品・商品化するのに相当の時間を要することになります。適切な知財マネージメントを実施しなけれぱ、事業化した時点ではその権利は2、3年 しか残っていないという事態も生じかねないことになってしまいます。

1980年代までの日本のエレクトロニクス産業の特許出願

1980年代までの日本の特許出願は、主に米国などの先進国の技術のキャッチアップ型でありました。上記したように、キャッチアップ型の発明は基本発明(基本特許)に対して、機能追加や製造の効率化を図るもの(改良特許)であり、特許発明があまり時間を置かず製品に反映されます。この発明が必須特許である場合は、クロスライセンスにより、基本特許を持つ先行企業に対しライセンス交渉をして、その技術を活用することができ、市場に容易に参入することができます。その結果、基本特許のように膨大な研究・開発費を投入することなく効率的に企業が利益を得ることができました。

1980年代後半以降の日本のエレクトロニクス産業の特許出願

1980年代後半になると、日本のエレクトロニクス産業はもはや米国などの先進国に追い着き追い越すまでに成長し、独自の新たな製品を開発すべく研究開発に多額の費用を投じるようになり、多くの基本特許が出願されるようになりました。

しかし、これらの基本特許から新製品を生み出すまでのタイムラグはキャッチアップ型の改良特許に比べて相当長くなり、実際に製品が生み出されて需要が拡大し出すころには基本特許の有効期間が切れてしまうという事態が発生してしまったのです。

そして、前回見てきたように、モジュール化による技術移転の加速とともに、韓国、台湾、中国などの新興国がかつて日本が採用していたキャッチアップ型の知財戦略を採り、クロスライセンスを活用して、市場へ進出してきました。

さらに、基本特許がきれると市場への多数の新規参入がなされ、低価格競争に突入し 、その製品・商品はコモディティ化し 、日本企業が利益を得られない状況になったのです。

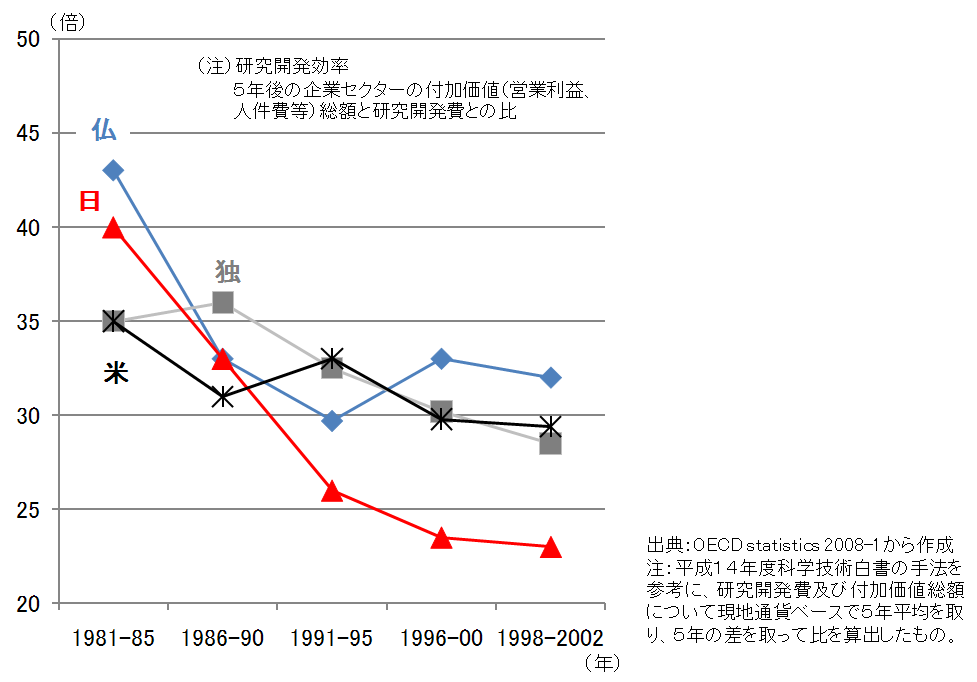

下図は、企業の研究開発効率について、 産業構造審議会 産業技術分科会・基本問題小委員会 報告書からの引用です。報告書では、「企業の研究開発効率について、一定期間の研究開発投資に対する5年後 の付加価値額の比率をとって見てみると、1980 年代以降、先進諸国で低下傾向にあるが、中でも、我が国企業の研究開発効率は、他国に比しても大幅に低下している。」と指摘しています。

コモディティ化とその阻止

コモディティ化とは、一般に「参入企業 が増加し、商品の差別化が困難になり、価格競争の結果、企業が利益を上げられない ほどに価格が低下すること」 をいいます。

コモディティは本来、日用品等付加価値の低い財(商品等)を示すものです。したがって、コモディティ化とは、本来差別化できるはずの商品等についても、差別化ができなくなり、価格低下を招き過当競争に陥る状態を指します。

差別化が困難になる理由は、前回見てきた「技術のモジュール化」とは別 に、新しい技術の価値が顧客によって受け入れられない「顧客価値の頭打ち」によっ ても起こるとされています。

知的マネージメントによる参入障壁が有効に築かれていれば、新興企業の市場への参入を阻み、技術のコモディティ化の進行を抑制できますが、以上見てきましたように知的マネージメントが有効に機能しえなくなると、その製品・商品はコモディティ化してしまいます。

したがって、特許権の存続期間が出願日から20年であるため、事業化のタイミングをにらみつつ、技術そのものの延命化を図る方策を講じなければ、事業化した時点では権利は2、3年 しか残っていないという事態になります。

このため、コア技術の改良発明や周辺技術についても特許権を取ることで、コア技術の延命を図る方策が必要になります。

さらに、事業開始後は、事業サイクル(研究開発→商品開発→生産→ 販売→サービス)のすべての段階においても第三者が参入してくる可能性があるため、各段階における参入を防止するための技術開発と特許群が必要となります。即ち、事業の全サ イクルで参入障壁を形成する必要があるわけです。

そのためには、戦略的な知財マネージメントが必要になります。

次回、今回見てきました知的財産の無力化をいかに阻止すべきか、知財戦略マネージメントについて考えてみたいと思います。